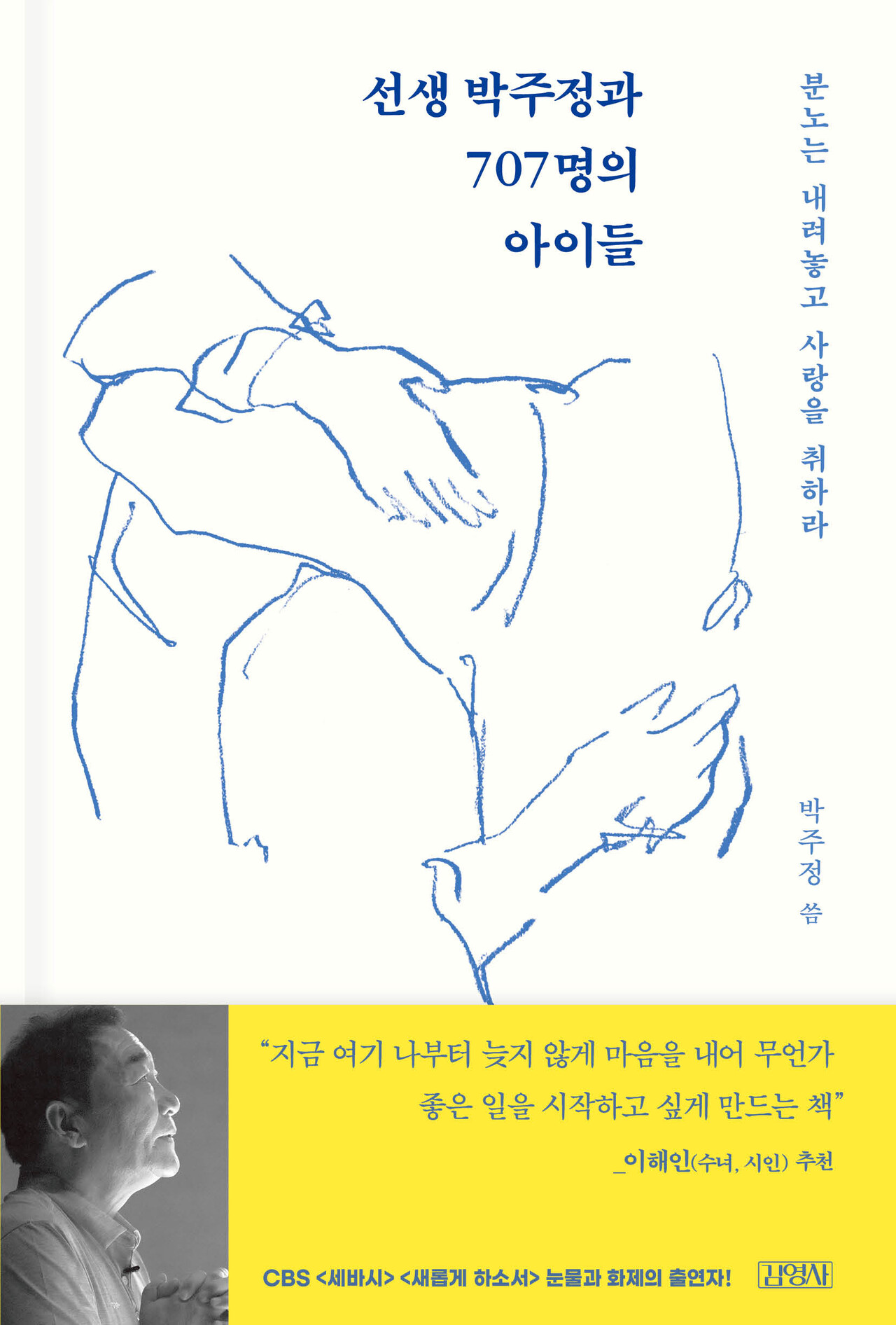

그날, 아버지는 밤늦도록 돌아오지 않았다.

산골 서당의 훈장이던 아버지는 국민학교(초등학교)도 나 오지 못해 자기 이름 석 자도 제대로 쓸 줄 모르는 문맹의 동네 청년들을 늘 안타깝게 생각했다. 그래서 누구든 가리지 않고 가르치고자 했다. 농한기에 문을 연 서당에는 동네 청년들이 모여 들었고, 아버지는 그들에게 한문을 가르쳤다.

아버지는 다리가 한쪽뿐이었다. 내가 태어나기도 전에 군에서 주최한 체육대회에 나가 달리기 시합을 하다가 넘어져 다리 가 골절되었다. 의술이 어두운 시절이라 병원에는 가지 않고, 집에서 낫겠거니 하면서 습부濕敷만 했다. 그러다 상태가 점점 나 빠졌다. 뒤늦게 여기저기 병원을 다녀보았지만 이미 때가 늦어 결국 한쪽 다리를 절단하는 지경에 이르렀다. 시기를 놓쳐 병을 키운 셈이다. 이 이야기는 들을 때마다 한스러운 마음이 든다.

원래 우리 집은 부농이었다. 아버지는 젊은 날 경찰도 하고, 신문기자 생활도 하고, 다리를 다치기 직전에는 학교에서 아이들을 가르치는 선생님이었다. 그런 아버지의 장애는 집안의 불행으로 이어졌다. 병원 치료비 때문에 논밭을 모두 팔게 되었 고, 마지막에는 살던 집까지 팔아 우리 가족은 오갈 데 없는 신세가 되었다. 결국 동네 인근의 깊은 산속으로 이사를 가게 되었고, 문중에서 마련해준 손바닥만 한 땅을 개간해 겨우 먹고살았다. 죽도록 일을 해도 입에 겨우겨우 풀칠을 할 수 있을 뿐, 삶은 더 나아지지 않았다. 나는 뻐꾹새 울음밖에 없는 그 산중에서 태 어났다.

그곳에서도 아버지는 여전히 동네 청년들에게 한문을 가르치고 주산도 가르쳤다. 나는 아버지의 이런 열정 덕분에 동네 형들과 함께 한문과 주산을 배웠다. 초등학교 2~3학년 때부터 한문을 많이 아는 아이로 학교에 소문이 자자했다. 주산도 잘 놓고 암산도 잘했다. 그래서 여러 일을 맡았고 곧잘 해냈다. 특히 시험이 끝나고 성적처리를 할 때면 학교에서는 항상 나를 불러 전 교생의 성적처리를 맡겼다. 그때마다 능숙한 솜씨로 주판알을 튕겼다. 그때는 이런 주산 실력이 내 운명을 바꿔놓을 줄은 상상도 하지 못했다.

운명의 6월이었다. 중간고사를 마치고 담임선생님이 전교생 성적표를 내게 주며 소계小計를 내라고 했다. 주산으로 각각 점수를 가산加算해 열심히 집계하던 중 내 성적표가 나왔다. 몹시 궁금했다. 그래서 주판으로 살짝 가리고 성적표를 보았는데, 순간 깜짝 놀라고 말았다. 성적이 이상했다. 국어 40점, 수학 50점, 도덕 60점. 도무지 말이 안 되는 점수였다. 분명히 뭔가 착오가 있는 듯싶었다. 그래서 교무실로 가 선생님께 말씀드렸다.

“선생님, 제 점수가 이상해요. 성적표가 뭔가 잘못된 것 같 습니다.”

그러자 선생님은 거두절미하고 버럭 화를 냈다. 동시에 그 큰 손으로 어린 나의 뺨을 세게 때렸다. 나는 아무런 영문도 모른 채 뺨을 맞고 서 있었다. 속으로 ‘선생님이 왜 이렇게 화를 내실까?’ 생각했다. 선생님의 ‘폭력’은 여기서 멈추지 않았다. 이번 에는 한쪽 귀를 잡고 교실로 끌고 갔다. 방과 후라 교실에는 아무도 없었다. 교실에 들어가자마자 선생님은 또다시 솥뚜껑 같은 손으로 내 뺨을 때리며 온몸을 발로 찼다. 무슨 분노가 그리도 컸던지 급기야 책상 위에 놓여 있던 주판을 들더니 그걸로 내 얼굴을 내리쳤다. 주판이 부서지며 주판알이 교실 바닥으로 한꺼번에 쏟아졌고, 피가 줄줄 흘러 내 얼굴과 온몸은 피범벅이 되었다. 나는 그 순간에도 들고 있던 성적표에 피가 묻으면 안 된다는 생각에 성적표를 한쪽 손으로 가리며 피할 틈도 없이 쏟아지는 주먹과 발길질을 맞았다. 너무 억울하고 분했지만 어쩔 도리가 없었다.

울면서 고개를 넘고, 또 넘어 산속 집으로 왔다. 학교에서 우리 집에 오려면 고개 두 개를 넘어야 했다. 집에 와보니 아버지가 큰 가마솥에 불을 때고 있었다. 그날은 모내기를 하는 날이 었다. 몸이 불편한 아버지는 일을 할 수 없으니 일하는 사람들이 먹을 밥을 짓고 있었다.

내 얼굴을 본 아버지는 깜짝 놀라며 물었다.

“너 얼굴이 그게 뭐냐? 누가 때렸냐?”

얼굴에 박힌 주판알 두 개를 뽑아내며 아버지는 경련이 인 듯 바르르 떨었다. 나는 울면서 선생님에게 영문도 모른 채 두들겨 맞은 일을 말했다.

“나쁜 놈.”

화가 난 아버지는 양손에 목발을 짚고 힘을 주어 벌떡 일어 나더니 그길로 선생님을 찾아 학교로 향했다. 어린 마음에 속으로 ‘이제 선생님은 우리 아버지한테 혼났다’고 생각했다.

밤 11시가 넘도록 아버지는 돌아오지 않았다. 불같이 일어나 학교로 쫓아간 아버지가, 우리 아버지가 집에 돌아오지 않았 다. 가족들은 무슨 일이 있나 싶어 모두 마당에 나와 기다리며 아버지가 오는지 건너편 고갯길만 쳐다보고 있었다. 그때 등불 하나가 보였다. 나는 “아버지다!” 하고 소리를 쳤다. 그런데 이상하게도 언덕을 내려오는 등불의 속도가 엄청 빨랐다. 다리가 불편한 아버지는 그런 속도로 내려올 수가 없었다. 잠시 뒤 등불을 든 한 남자가 우리 집으로 들어와 엄마를 불렀다.

“숙모, 주정이 아부지가 돌아가셨어요.”

엄마는 어이가 없다는 듯이 심드렁하게 말했다.

“어이 조카, 그게 무슨 말이당가?”

“아, 주정이 아부지가 돌아가셨단 말이요.”

혼비백산한 우리 가족은 반신반의하며 한걸음에 아버지가 ‘돌아가셨다’는 학교 앞 가게로 달려갔다. 아버지는 학교 앞에 도착해 바로 선생님을 만나지 않고, 가게주인에게 담임선생님을 불러달라고 부탁했다고 한다. 아버지의 부탁을 전하려고 가게주인은 학교에 갔고, 아버지는 선생님을 기다리는 그 순간에도 분을 참지 못했던 것 같다. 혈압이 급격히 올라 심장마비로 가게에서 운명했다. 선생님을 만나지도 못하고 아버지는 학교 앞 가게에서 그렇게 세상을 떠났다.

다음 날 어머니가 나를 불렀다.

“주정아, 아버지가 돌아가셨어도 너는 학교에 가서 공부를 해야 한다.”

이렇게 말씀한 어머니의 마음을 나는 지금도 이해하지 못한다. 남편을 황망히 잃은 어머니가 울분에 차서 그랬는지, 집안에 아무리 큰일이 생겨도 공부는 꼭 해야 한다고 생각해서 그랬는지…… 하지만 이후에도 어머니에게 왜 그날 나를 학교에 보 냈냐고 물어보지는 못했다.

그날이 6・25기념일이라 담임선생님이 교단 위에서 <6.25노래>를 가르치고 있었다.

“아아 ‐ 잊으랴. 어찌 우리 이날을 조국을 원수들이 짓밟아 오던 날을 ‐”

나는 노래를 부를 수가 없어서 입만 벙긋거렸다. 학교에 있는 내내 눈물이 쏟아졌다. ‘나 때문에 아버지가 돌아가셨다’란 생각에 슬픔, 분노, 자책 같은 감정이 마구 뒤섞여 더욱더 슬프고 힘들었다.

운명한 지 3일째 되는 날, 운동장 옆길로 아버지의 상여가 지나가는 모습이 보였다. 묘지로 향하는 운구였다. 동네 청년들이 상여를 메고 가면서 학교를 향해 돌멩이를 던지기 시작했다. 수없이 많은 돌멩이가 학교로 날아왔다. 청년들 몇몇은 거친 욕을 퍼붓기도 했다. 아버지의 억울한 죽음에 대한 울분과 항의의 표시였다. 아버지는 그들에게 하나밖에 없는 스승이었다. 교감 선생님이 나를 부르더니 “주정아, 아버님 상여가 나가니까 저 상여 뒤에 서서 따라가라.” 하며 내 등을 토닥여주었다.

아버지의 죽음은 너무도 갑작스러웠지만, 어머니와 우리 8남매는 길게 슬퍼할 시간도 없이 생계를 위해 뿔뿔이 흩어져야 했다. 형들은 샘 파는 일을 하는 등 노동판으로 떠돌았고, 누나들도 객지 사방으로 나가 힘들고 어려운 길을 걷게 되었다. 아버지의 운명으로 온 집안이 풍비박산이 났고, 나는 아버지가 나 때문에 돌아가셨다는 죄책감에 평생 극심한 트라우마를 겪게 되었다. 아버지를 돌아가시게 한 담임선생님이 있는 학교에 더는 다닐 수가 없었다. 그래서 바로 큰누나가 사는 부산으로 전학을 갔다.